前言:

在台灣大家較少討論到低溫作業可能造成之危害,但近年來進口外國之農畜產品再加工處理的作業及冷凍食品製造業的逐漸興起,其包含了許多像是室內冷凍庫、冷凍食品工廠、冷凍水產、肉品等冷藏作業勞工,相關的從業人員漸漸增加,因此對於低溫作業勞工的健康保護應該要更加受到重視,以下就來讓我們認識一下低溫作業可能引起之危害吧。

法源依據:

到目前為止,我國與低溫作業勞工相關之行政法令仍偏少,散見於一些法令條文及相關基準中,如職業安全衛生法、勞工健康保護規則、職業疾病認定基準等之中。

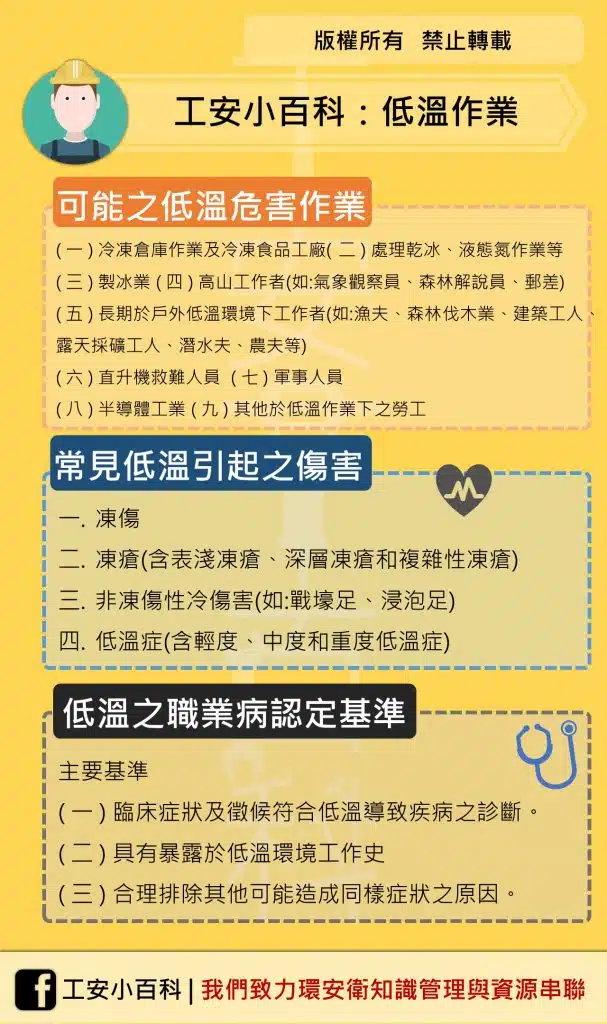

可能之低溫危害作業:

( 一 ) 冷凍倉庫作業及冷凍食品工廠

( 二 ) 處理乾冰、液態氮作業等

( 三 ) 製冰業

( 四 ) 長期於戶外低溫環境下工作者(如:漁夫、森林伐木業、建築工人、露天採礦工人、潛水夫、農夫等)

( 五 ) 高山工作者(如:氣象觀察員、森林解說員、郵差)

( 六 ) 直升機救難人員

( 七 ) 軍事人員

( 八 ) 半導體工業

( 九 ) 其他於低溫作業下之勞工

常見低溫引起之傷害:

( 一 ) 凍傷 : 回溫後30分鐘即可完全復原。

( 二 ) 凍瘡 : 可分為表淺凍瘡、深層凍瘡和複雜性凍瘡。

-表淺凍瘡類似燒傷分類的1-2級。

-深層級複雜性凍瘡類似燒傷分類的3-4級。

( 三 ) 非凍傷性冷傷害(如:戰壕足、浸泡足) : 和凍瘡不同之處在於其不會形成冰結晶,但仍會造成後遺症,通常數小時到數日內發病。

( 四 ) 低溫症 : 當核心體溫降至35度以下時稱為低體溫,依核心體溫可再分為輕度、中度和重度。

-輕度低體溫 : 核心溫度32~35度,出現心跳、呼吸變快、判斷力失常和顫抖等症狀。

-中度低體溫 : 核心溫度28~32度,出現脈搏減少、呼吸變慢、反射變差等症狀,亦有可能發生心律不整。

-重度低體溫 : 核心溫度小於28度,出現肺水腫、無反射、昏迷、低血壓、心律不整及顫動等症狀,最後導致死亡。

低溫引起之職業病診斷認定基準:

主要基準

( 一 ) 臨床症狀及徵候符合低溫導致疾病之診斷。

( 二 ) 具有暴露於低溫環境工作史。低溫導致疾病之發病在暴露於低溫環境後產生。

( 三 ) 合理排除其他可能造成同樣症狀之原因。

輔助基準

( 一 ) 工作場所溫度,工作時間及暴露時間超出容許標準。

( 二 ) 工作場所之其他勞工亦有疑似症狀。

( 三 ) 移開工作場所或經加溫治療後病人恢復正常。

國內低溫作業現況:

國外常見的低溫症、凍瘡等還較少出現,但跌倒、滑倒、肌肉骨骼異常和心理壓力等發生率偏高,期望日後能建構完善評估低溫作業之健康危害的指標,來保護日漸增多的從事低溫作業之勞工。

參考資料:

勞工安全衛生研究報告-低溫作業勞工體能促進立即性效益評估研究

低溫(Low Temperature)引起之職業病認定基準

低溫引起之職業病認定參考指引

低溫作業勞工健康危害調查研究

我們堅信『一日一文章,工安變簡單』,致力環安衛知識管理與資源串聯,建構最具規模的環安衛社群網絡,讓資源共享,創造價值!

#文案侵權必究 #文案僅供個人使用

_工作區域-1-複本-6-1-1024x1024.png.webp)